阿諾德·勛伯格

| 阿諾德·勛伯格 Arnold Schönberg | |

|---|---|

1948年的勛伯格 | |

| 出生 | 1874年9月13日 |

| 逝世 | 1951年7月13日(76歲) |

| 國籍 | 奧地利 |

| 所屬時期/樂派 | 浪漫主義、第二維也納樂派 |

師從 | |

學生/受影響人物 | |

阿諾德·勛伯格(德語:Arnold Schönberg,德語:[ˈʃøːnbɛɐ̯k] (ⓘ);1874年9月13日—1951年7月13日),奧地利裔美國作曲家、音樂理論家、教師、作家和畫家。他被廣泛認為是20世紀最有影響力的作曲家之一。他與德國詩歌和藝術的表現主義運動有關,並是第二維也納樂派的領導人。作為一位猶太作曲家,勛伯格受到納粹黨的迫害,他的作品被定為頹廢音樂,被禁止出版。[1][2]他於1933年移民到美國,並於1941年成為美國公民。

勛伯格的作曲風格在和聲和發展方面對20世紀音樂思想產生了深遠的影響。至少有三代作曲家有意識地延續了他的思想,同時也招致了激烈的反對者。

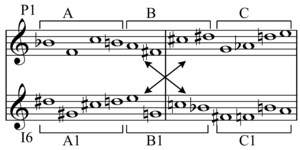

在職業生涯的早期,勛伯格以同時延展了傳統上對立的勃拉姆斯–瓦格納德國浪漫主義風格而聞名。後來,他的名字成為了無調性創新的代表(儘管勛伯格本人討厭這個術語),這成為了20世紀古典音樂最具爭議的特徵。在1920年代,勛伯格發展了十二音技法,這是一種影響深遠的作曲方法,用於操縱半音音階中的所有十二個音符的有序序列。他還創造了發展變奏這一術語,並成為第一位接納發展動機卻不依賴於中心主旋律樂思的現代作曲家。

勛伯格也是一位有影響力的作曲教師;他的學生包括阿爾班·貝爾格、安東·韋伯恩、漢斯·艾斯勒、埃貢·韋勒斯、尼科斯·斯卡爾科塔斯,以及後來的約翰·凱吉、盧·哈里森、厄爾·金、羅伯托·格哈德、萊昂·基爾希納、迪卡·紐琳、奧斯卡·勒萬特等著名音樂家。勛伯格的許多實踐,包括形式化的作曲方法和公開邀請聽眾進行分析思考的習慣,在20世紀的前衛音樂思潮中都有所呼應。他對音樂史和美學的時常引發爭議的觀點對許多重要的20世紀音樂學家和評論家至關重要,包括狄奧多·阿多諾、查爾斯·羅森和卡爾·達爾豪斯,以及鋼琴家阿圖爾·施納貝爾、魯道夫·塞爾金、愛德華·施托伊爾曼和格連·古爾德。

勛伯格的檔案遺產被收藏在維也納的阿諾德·勛伯格中心。

生平

[編輯]早年

[編輯]

阿諾德·勛伯格出生於維也納的利奧波德城(早期是一個猶太人聚集區)的一個中下層的猶太家庭中,具體地址是上多瑙大街5號。他的父親塞繆爾(Samuel)是匈牙利塞切尼人[a],後來搬到波佐尼(普雷斯堡,那時是匈牙利王國的一部分,現在是斯洛伐克的布拉迪斯拉發),再後來搬到維也納,是一位鞋店老闆;他的母親保琳·勛伯格(Pauline,原姓納霍德,Nachod)來自布拉格,是鋼琴教師。[3]勛伯格基本上是自學成才的,他只師從作曲家亞歷山大·馮·策姆林斯基學習過對位法,策姆林斯基後來成為他的第一個妻兄。[4]

在二十多歲時,勛伯格通過給輕歌劇配器謀生,同時創作了自己的作品,如弦樂六重奏《升華之夜》(1899年)。後來他又創作了這首作品的管弦樂版本,成為他最受歡迎的作品之一。理查德·施特勞斯和古斯塔夫·馬勒都認識到勛伯格作為作曲家的重要性;施特勞斯是在接觸到勛伯格的《古雷之歌》之後,馬勒則是在聽到一些勛伯格早期作品後。

1909年後,施特勞斯在自己的作品中轉向了更為保守的風格,對勛伯格的音樂產生了質疑。馬勒則將勛伯格視為自己的門徒,並繼續支持他,即使勛伯格的音樂風格發展到了馬勒無法理解的程度。馬勒對於自己離世後誰會照顧勛伯格感到擔憂。[5]最初鄙視和嘲笑馬勒音樂的勛伯格,在聽到馬勒的第三交響曲時發生了改變,他將其視為一部天才之作,並將馬勒「形容為聖人」。[6][7]

1898年,勛伯格改信基督教,加入信義宗。根據麥克唐納(2008年,93頁)的說法,這部分是為了加強他對西歐文化傳統的依戀,部分是為了在「反猶主義重抬頭時期」自衛的手段。1933年,在長時間的沉思後,他重新歸回猶太教,因為他意識到「他的種族和宗教傳統是不可逃避的」,並且要明確地站在反對納粹主義的一邊。他晚年時自認為猶太教信徒。[8]

1901年–1914年:無調性實驗

[編輯]

1901年10月,勛伯格與指揮家和作曲家亞歷山大·馮·策姆林斯基的妹妹瑪蒂爾德·策姆林斯基(Mathilde)結婚,他從1894年開始師從亞歷山大。勛伯格和瑪蒂爾德共有兩個孩子,格特魯德(1902年–1947年)和喬治(1906年–1974年)。格特魯德於1921年與勛伯格的學生費利克斯·格賴斯勒(Felix Greissle)結婚。[9]

在1908年夏季,勛伯格的妻子瑪蒂爾德離開他數月,與一位年輕的奧地利畫家里夏德·格斯特爾(後來在瑪蒂爾德回到婚姻後於同年11月自殺)發生了關係。這一時期標誌着勛伯格作品的明顯變化。在妻子離開期間,他創作了《你靠在一棵銀柳樹上》(德語:Du lehnest wider eine Silberweide),這是他改編自德國神秘主義詩人施特凡·格奧爾格同名詩集的套曲《懸園之書》(德語:Das Buch der hängenden Gärten,作品15)中的第13首。這是他的第一首完全沒有調參照的作品。[10]

同樣在這一年,勛伯格完成了他最具革命性的作品之一,第二弦樂四重奏。前兩個樂章,雖然在色彩上是半音階的,但使用了傳統的調號。最後兩個樂章再次採用格奧爾格的詩歌,融入了女高音的聲部,打破了之前弦樂四重奏的慣例,並大膽地削弱了與傳統音調之間的聯繫。兩個樂章都以主音和弦結束,這部作品並非完全無調性。

在1910年夏天,勛伯格寫了他的《和聲學》(德語:Harmonielehre),這本書至今仍然是最有影響力的音樂理論著作之一。從1911年左右開始,勛伯格屬於一個由萊娜·施耐德-凱納、法蘭茲·威爾佛、赫爾瓦特·瓦爾登和埃爾澤·拉斯克-許勒爾等藝術家和知識分子組成的圈子。

1910年,他遇到了愛德華·克拉克,當時是一位在德國工作的英國音樂記者。克拉克成為他唯一的英語學生,後來作為BBC的製作人,他負責介紹許多勛伯格的作品以及勛伯格本人到英國(還有韋伯恩、貝爾格等人)。

他在這個無調或泛調的時期的另一部重要作品是《月迷彼埃羅》(法語:Pierrot lunaire,作品21),於1912年問世,這是一部非常有影響力的表現主義歌曲套曲,改編自比利時-法國詩人阿爾貝·吉羅詩歌的德語譯版。該作品採用了言唱技巧(德語:Sprechstimme),即介於戲劇式朗誦和歌唱之間的聲音,為女聲和五名樂手(長笛(兼任短笛)、單簧管(兼任低音單簧管)、小提琴(兼任中提琴)、大提琴、鋼琴)而作。器樂組合現在通常被稱為彼埃羅樂隊。

1907年起的維也納音樂學院院長威廉·博普(Wilhelm Bopp)希望擺脫羅伯特·富克斯和赫爾曼·格雷德納所代表的陳舊保守學術環境。在考慮了許多候選人之後,他於1912年向勛伯格和弗朗茲·施雷克爾提供了教學職位。當時勛伯格住在柏林。他並沒有完全與維也納音樂學院斷絕聯繫,在一年前曾教過一門私人理論課。他認真考慮了這個提議,但最終拒絕了。之後他寫信給阿爾班·貝爾格,將他的決定主要歸因於「對維也納的厭惡」,也同時認為這個選擇經濟上可能是錯誤的,但他對自己的決定感到滿意。幾個月後,他寫信給施雷克爾,表示對他來說接受教學職位可能也是個錯誤的想法。[11]

第一次世界大戰

[編輯]

第一次世界大戰給他的發展帶來了危機。當他42歲時,兵役打亂了他的生活。他無法持續、不受打擾地工作,結果留下了許多未完成的作品和未發展的「開端」。有一次,一位上級軍官問他是否「就是臭名昭著的勛伯格」,勛伯格回答說:「報告,先生,是的。沒有人想要成為他,有人必須成為他,所以我成了他。」[12]據諾曼·萊布雷希特說,這是指勛伯格作為「不和諧的解放者」的明顯「命運」。[13]

勛伯格將德國對法國的攻擊與他對頹廢的資產階級藝術價值觀的攻擊進行了比較,樂評人亞歷克斯·羅斯稱其為「戰爭病態行為」。1914年8月,在譴責比才、斯特拉文斯基和拉威爾的音樂時,他寫道:「現在是清算的時候!現在我們將把這些平庸的庸俗藝術商人(kitschmongers)奴役起來,教育他們崇敬德國精神,崇拜德國神。」[14]

當代作曲家與公眾之間關係的惡化導致他在1918年在維也納成立了私人音樂演出協會。他試圖提供一個論壇,以便現代音樂作品能夠經過精心準備和排練,並在受到時尚和商業壓力影響的條件下仍得到適當的演出。從成立到1921年因經濟原因結束為止,該協會向付費會員呈現了353場演出,有時每周一場。在最初的一年半中,勛伯格沒有讓自己的任何作品被演出。[15]協會音樂會的聽眾而是聽到了斯克里亞賓、德彪西、馬勒、韋伯恩、貝爾格、雷格等20世紀音樂早期的重要人物的複雜當代作品。[16]

開發十二音技法

[編輯]

後來,勛伯格發展出最有影響力的十二音作曲方法,該方法在法語和英語中被勒內·萊博維茨和漢弗萊·瑟爾於1947年被稱為序列音樂。這種技術被他的許多學生採用,他們構成了所謂的第二維也納樂派學派。他們包括安東·韋伯恩、阿爾班·貝爾格和漢斯·艾斯勒,他們都受到勛伯格的深刻影響。他出版了多本書,從他著名的《和聲學》到《音樂作曲基礎》(英語: Fundamentals of Musical Composition)等[17],其中許多仍在印刷並被音樂家和新作曲家使用。

勛伯格將他的發展視為一種自然進展,並在進軍序列主義時並未貶低他早期的作品。1923年,他寫信給瑞士慈善家維爾納·賴因哈特:

目前對我來說,更重要的是人們理解我的老作品……它們是我後期作品的自然前兆,只有那些理解和領會了這些作品的人才能對後期作品有一個超越時尚基本要求的理解。我並不把成為音樂妖怪(bogey-man)看得那麼重要,而是成為一個真正繼承了正確認知的優秀傳統的自然延續者![18][19]

他的第一任妻子於1923年10月去世,次年8月,勛伯格與格特魯德·科利施結婚,她是他的學生小提琴家魯道夫·科利施的妹妹。[9][20]他們有三個孩子:努里亞·多洛西婭(Nuria Dorothea,出生於1932年)、羅納德·魯道夫(Ronald Rudolf,出生於1937年)和勞倫斯·亞當(Lawrence Adam,出生於1941年)。格特魯德·科里什以筆名馬克斯·布隆達(Max Blonda)為勛伯格的一幕歌劇《從今天到明天》寫了劇本。根據她的要求,勛伯格的(最終未完成的)作品《雅各的天梯》準備由勛伯格的學生溫弗里德·齊利希演出。在丈夫1951年去世後,她成立了貝爾蒙特(Belmont)音樂出版社,致力於出版他的作品。[21]勛伯格在組曲(1925年,作品29)中使用了音符G和E♭(德語:Es,即「S」),代表「格特魯德·勛伯格」(Gertrud Schoenberg)[22](參見音樂密碼)。

1924年費盧西奧·布索尼去世後,他曾擔任柏林普魯士藝術學院作曲大師班的主任。次年,勛伯格被正式任命為該職位,但由於健康問題,直到1926年才能就任。在這個時期,他的著名學生包括作曲家羅伯托·格哈德、尼科斯·斯卡爾科塔斯和約瑟夫·魯弗。

1930年的六部男聲合唱作品(作品35)的第4、第6首標誌着勛伯格回歸調性,其他曲目則採用了十二音技法。[23]

第三帝國和移居美國

[編輯]勛伯格一直擔任這個職位,直到1933年納粹政權上台。在法國度假期間,他被告知回到德國將很危險。勛伯格在巴黎的一座猶太會堂正式重歸猶太教[24],並與家人一起前往美國。[25]此前他試圖移居英國失敗。

他在美國的第一份教職是在馬爾金音樂學院(波士頓大學)。他後來搬到洛杉磯,在南加州大學和加利福尼亞大學洛杉磯分校任教,兩所學校後來都在各自的校園內命名了一座音樂建築為勛伯格音樂廳。[26][27]他於1935年被任命為加州大學洛杉磯分校的訪問教授,這是在洛杉磯愛樂樂團的音樂總監兼指揮奧托·克倫佩勒的推薦下實現的。第二年,他晉升為教授,年薪5100美元,這使他在1936年或1937年的五月份購買了布倫特伍德洛金漢姆北街116號的一座西班牙復興風格的房屋,靠近加州大學洛杉磯分校。這個地址正對着秀蘭·鄧波兒的房子,且他在那裡結識了同為作曲家的(也是網球搭檔)喬治·格什溫。勛伯格一家僱傭了家政人員,並開始舉辦每周日下午的聚會,後來以出色的咖啡和維也納糕點而聞名。經常光顧的客人包括克倫佩勒(自1936年4月起私下向勛伯格學習作曲)、埃德加·瓦雷茲、約瑟夫·阿克龍、路易斯·格倫伯格、恩斯特·托赫,有時還有哈珀·馬克思和彼得·羅等著名演員。[28][29][30][31][32][33]此時,作曲家倫納德·羅森曼、喬治·特朗布萊和好萊塢管弦樂編曲家愛德華·B·鮑威爾也在勛伯格那裡學習。

在他1933年10月31日抵達美國後[34],他開始使用他的姓氏的替代拼寫 Schoenberg,而不是 Schönberg,他稱這是「尊重美國慣例」[35],但據一位作家稱他在一年前就已經做出了這個改變。[36]

他在那裡度過了餘生,但最初並不想安定。大約在1934年,他申請了悉尼新南威爾士州音樂學院的和聲和理論教師職位。院長埃德加·貝恩頓因他是猶太人且持有「現代主義思想和危險傾向」而拒絕了他。勛伯格也曾一度考慮移民新西蘭。他的秘書和學生(也是勛伯格岳母亨麗埃特·科利施的侄子)理查德·霍夫曼出生於維也納但在1935年至1947年期間居住在新西蘭,且勛伯格從小就對島嶼和尤其是新西蘭充滿了迷戀,可能是因為該國發行的美麗的郵票。[37]

在這一最後時期,他創作了幾部重要的作品,包括小提琴協奏曲(作品36號,1934/36年)、為合唱和管弦樂團而作的《誓約》(Kol Nidre,作品39號,1938年)、《拿破崙·波拿巴頌》(Ode to Napoleon Buonaparte,作品41號,1942年)、鋼琴協奏曲(作品42號,1942年),以及獻給大屠殺受害者的紀念作品《華沙倖存者》(作品46號,1947年)。他未能完成自己的歌劇《摩西與亞倫》(1932/33年),該作品是最早完全採用十二音技法創作的歌劇之一。除了十二音音樂,勛伯格在最後一個時期還回歸了調性,創作了G大調弦樂組曲(1935年)、降E小調第2號室內交響曲(作品38號,始於1906年,於1939年完成)、D小調宣敘調變奏曲(作品40號,1941年)。在這個時期,他的著名學生包括約翰·凱奇和盧·哈里森。

1941年,他成為美國公民。[38]他是西部音樂學院夏季音樂學院的首位常駐作曲家。[39]

迷信和死亡

[編輯]勛伯格迷信的性格可能觸發了他的死亡。他有十三恐懼症,據他的朋友卡蒂婭·曼(Katia Mann)所說,他害怕自己會在13倍數的年份去世。[40]這可能始於1908年,當時他創作了歌曲循環《懸園之書》中的第十三首歌曲。[10]他對自己1939年的六十五歲生日非常恐懼,以至於一位朋友邀請作曲家兼占星師丹·魯迪亞為勛伯格製作了天宮圖。魯迪亞接受了邀請,並告訴勛伯格這一年很危險,但不致命。

然而,在1950年,也就是他的76歲生日那一年,一位占星師給勛伯格寫了一張便條,警告他這是一個關鍵的年份:7 + 6 = 13。[41]這使得作曲家感到震驚和沮喪,因為在那之前,他只擔心13的倍數,從未考慮過將自己年齡的位數相加。他於1951年7月13日星期五的午夜前不久去世。勛伯格整天都躺在床上,生病、焦慮和沮喪。他的妻子格特魯德在隔天給她的妹妹奧蒂莉(Ottilie)發去一封電報,報告阿諾德於晚上11點45分去世,離午夜還有15分鐘。[42]在一封於1951年8月4日寫給奧蒂莉的信中,格特魯德解釋道:「大約十二點前一刻,我看了看鐘,對自己說:再過十五分鐘,最糟糕的就過去了。然後醫生叫我去。阿諾德的喉嚨咯咯作響了兩次,他的心臟有一次有力的跳動,那就是結束了。」[43]

勛伯格的骨灰於1974年6月6日安葬在維也納中央公墓。[44]

音樂

[編輯]

勛伯格在現代藝術音樂曲目中的重要作品跨越了50多年的時間。傳統上,它們被分為三個時期,但鑑於這些時期內的音樂十分多樣,不存在嚴格的劃分。他十二音階時期「代表着一系列風格統一的作品」這一想法「沒有得到音樂證據上的支持」[47],而重要的音樂特徵,尤其是與動機發展有關的特徵,則完全超越了這些界限。

第一個時期是1894年至1907年,它與19世紀末的高度浪漫主義作曲家以及詩歌和藝術中的「表現主義」運動有關。第二個時期是1908年至1922年,以放棄調性中心為特徵,這一舉措通常被描述為「自由無調性」,儘管並非由勛伯格本人提出。第三個時期從1923年開始,以勛伯格發明的「十二音技法」作曲方法為開端。勛伯格最著名的學生漢斯·艾斯勒、阿爾班·貝爾格和安東·韋伯恩在智力和審美轉變的每個階段都忠實地跟隨勛伯格,儘管在實驗和方法上有相當大的變化。

第一時期:晚期浪漫主義

[編輯]從世紀之交左右創作的歌曲和弦樂四重奏開始,作為作曲家的勛伯格的關注點使他在同行中獨樹一幟,因為他的手法同時呈現了勃拉姆斯和瓦格納的特點,而對於大多數同時代的聽眾來說,這兩者被認為是南轅北轍、代表着德國音樂傳統中互不相容的方向。例如,勛伯格的《六首歌曲》(作品3號,1899-1903年),展示了一種保守的調性組織清晰性,典型地體現了勃拉姆斯和馬勒的特點,反映出對平衡的樂句和不受干擾的調性關係等層次結構的興趣。然而,這些歌曲還探索了異常大膽的偶發半音,力求達到瓦格納式的動機再現方法,即「表現」而非簡單的重複。

這些方法的綜合在他的《升華之夜》(作品4號,1899年)中達到了巔峰,這是一部為弦樂六重奏而創作的標題作品,發展出了幾個獨特的類似「主導動機」的主題,每個主題都覆蓋而又從屬於前一個。在整個作品中持續存在的唯一動機元素是那些不斷溶解、變化和重新組合的元素,這是一種主要在勃拉姆斯的音樂中出現的技巧,勛伯格稱之為「發展變奏」。勛伯格在這部作品中的手法同時以兩種方式組織;既呈現出瓦格納式的動機思想敘事,又體現出勃拉姆斯式的動機發展和音調連貫性的方式。

第二時期:自由無調性

[編輯]勛伯格從1908年開始的音樂實驗以各種方式探索傳統音調或調性中心的缺失。他的第一部明確無調性的作品是第2弦樂四重奏(作品10號),帶有女高音獨唱。這部作品的最後樂章沒有調號,標誌着勛伯格與七聲調和的正式分離。這個時期的其他重要作品包括他的歌曲循環《懸園之書》(1908-1909年),他的《五部管弦作品》(作品16號,1909年),頗具影響力的《月迷彼埃羅》(作品21號,1912年),以及他的歌劇《期待》(作品17號,1909年)。

然而,調性中心的缺乏或傳統的不協和-協和關係構建的緊迫感可以追溯到他的第1室內交響曲(作品9號,1906年),這部作品以全音音階、四度和聲的調性發展以及它引發的動態、不尋常的合奏關係、戲劇性的中斷和不可預測的器樂組合而著稱;許多這些特徵成為了20世紀音色導向的室內樂美學的典型特徵。

第三時期:十二音和調性作品

[編輯]在1920年代初,勛伯格致力於發展一種能夠使音樂織體更簡單、更清晰的秩序方式。這導致了「以只與彼此相關的十二個音符進行作曲的方法」[48],其中八度音階內的十二個音高(在作曲中並未實現)被視為相等,沒有任何一個音符或音調被賦予古典和聲中所占據的重要性。他認為這一理論的重要性等同於物理中阿爾伯特·愛因斯坦的相對論的地位。勛伯格在與朋友約瑟夫·魯費爾散步時以他典型的方式宣布了這一發現,當時他說:「我已經做出了一個發現,它將確保德國音樂在未來一百年中仍占主導地位。」[49]這個時期的作品包括《為樂團而作的變奏曲》(作品31號,1928年);伴奏音樂《電影場景配樂》(作品34,1930年);《鋼琴作品》(作品Op. 33a/b號,1931年)以及鋼琴協奏曲(作品42號,1942年)。人們普遍認為勛伯格作曲方法嚴謹,但他對這種技巧的使用因每個獨立作品的要求而各不相同。因此,他未完成的歌劇《摩西與亞倫》的結構與他的《為小提琴與鋼琴而作的幻想曲》(作品47號,1949年)不同。

勛伯格成熟的十二音技法實踐具有十個特徵,它們具有特色、相互依存和互動:[50]

- 六音轉位組合式

- 聚合體(即十二音組成的全集)

- 線性集合呈現

- 分割

- 同構分割

- 不變量(即在任何操作中保持不變的集合性質或關係,和數學中同名詞的定義類似)

- 六音層級

- 和聲,「與參考集合的屬性相一致並源自其中」

- 節拍,通過「音高關係特徵」建立

- 多維度集合呈現

評價與遺產

[編輯]首批作品

[編輯]在早期遇到一些困難後,勛伯格開始通過作品贏得公眾的接受,例如1907年在柏林演出的交響詩《佩利亞斯與梅麗桑德》。在1913年的《古雷之歌》維也納首演中,他收到了長達15分鐘的歡呼聲,並最終被授予桂冠。[51][52]

然而,他的許多作品並未受到良好的評價。他的第1室內交響曲在1907年的首演沒有引起多少轟動。然而,當它於1913年3月31日在「醜聞音樂會」上再次演奏時(該音樂會還包括貝爾格、韋伯恩和策姆林斯基的作品),「在熱烈的掌聲中可以聽到門鑰匙尖銳的聲音,而在第二層包廂,那天晚上的第一場鬥毆剛剛開始。」在音樂會的後半段,在演奏貝爾格的《艾騰貝格歌曲》時,由於勛伯格中斷演出並威脅稱警察會抓捕鬧事者,衝突完全爆發。[53]

十二音時期

[編輯]根據伊森·海莫(Ethan Haimo)的說法,由於他新體系的「真正革命性質」,一些早期作家關於這一體系的「規則」和「例外」的錯誤信息與勛伯格音樂的最重要特點「幾乎毫不相關」,加上作曲家的神秘主義和他的草圖和手稿直到1970年代末才廣泛流傳,理解勛伯格的十二音作品一直很困難。在他的一生中,他「遭受了各種批評和謾罵,即使回顧起來也令人震驚」。[54]

勛伯格在詩歌《新古典主義》中批評了伊戈爾·斯特拉文斯基的新古典主義趨勢(他在其中貶低了新古典主義,並間接地將斯特拉文斯基稱為「小現代斯基」),這首詩被用作他的《三首諷刺詩》(作品28號)的第三首的文本。[55]

勛伯格的十二音序列作曲技術在20世紀中後期成為美國和歐洲音樂家中最核心和有爭議的問題之一。從1940年代開始,持續到今天,諸如皮埃爾·布萊茲、卡爾海因茨·施托克豪森、路易吉·諾諾和米爾頓·巴比特等作曲家已將勛伯格的遺產推向越來越激進的方向。美國的主要城市(如洛杉磯、紐約和波士頓)曾經有過歷史性的勛伯格音樂演出,擁護者包括紐約的巴比特和法籍美國指揮家兼鋼琴家雅克-路易·莫諾。勛伯格的學生在美國的重要大學中擔任有影響力的教職,例如倫納德·斯坦在南加州大學、加利福尼亞大學洛杉磯分校和加州藝術學院;理查德·霍夫曼(Richard Hoffmann)在歐柏林音樂學院;帕特里夏·卡彭特在哥倫比亞大學;以及里昂·科克納和厄爾·金(Earl Kim)在哈佛大學。與勛伯格有關的音樂家對美國當代音樂演奏實踐產生了深遠影響(例如,路易斯·克拉斯納、尤金·勒納和魯道夫·科利施在新英格蘭音樂學院;愛德華·斯特曼和費利克斯·加利米爾在茱莉亞學院)。在歐洲,漢斯·凱勒、路易吉·羅尼奧尼和勒內·萊博維茨對將勛伯格的音樂遺產向德國和奧地利以外地區傳播發揮了可觀的影響。勛伯格的學生和助手馬克斯·多伊奇後來成為音樂教授[56],還指揮過瑞士羅曼德管弦樂團演奏三部「傑作」勛伯格作品的錄音,該錄音於2013年末在他去世後發布。這份錄音中包括多伊奇對每首樂曲的簡短講解。[57]

批評

[編輯]在1920年代,恩斯特·克熱內克批評了一種未具名的當代音樂門派(可能指勛伯格及其門徒),稱其為「坐在工作室里根據自己憑空發明的規則寫下音符的個體的自我滿足」。勛伯格對這一言論感到冒犯,並回應說克熱內克「恨不得自己的聽眾只有娼妓」。[58]

艾倫·肖恩指出,鑑於勛伯格的生活環境,人們通常是在為他的作品進行「辯護」而非真正傾聽,而且很難脫離其周圍的意識形態體驗它。[59]理查德·塔魯斯金斷言,勛伯格犯了一種所謂「創作謬誤」的錯誤,即認為藝術作品中最重要的(或者唯一重要的)是創作過程、作曲家的創造力,而聽眾的愉悅不應是作曲家的主要目標。[60]塔魯斯金還批評了以勛伯格對其他藝術家的影響衡量他作為作曲家的價值的方法、對他技術創新的過譽、以及將評價局限於結構和工藝,而貶低其他方面為庸俗的做法。[61]

和大眾的關係

[編輯]克里斯托弗·斯莫爾在1977年寫道:「即使在今天,許多音樂愛好者仍對勛伯格的音樂感到困惑。」[62]斯莫爾在勛伯格去世後25年創作了他的短傳記。尼古拉斯·庫克在斯莫爾創作勛伯格的傳記約二十年後指出,勛伯格曾認為這種理解上的欠缺只是

暫時的、不可避免的階段:他們說,音樂史表明觀眾總是抵制陌生的事物,但是久而久之他們會習慣並學會欣賞……勛伯格本人期待着一個時代的到來,他說,食品雜貨店的送貨員會在途中吹奏序列音樂。如果勛伯格真的相信他所說的(對此很難確定),那麼現在將是音樂史上最令人心酸的時刻之一。因為序列主義並沒有受到廣泛的歡迎;他和他的同時代人所等待的熟悉化過程從未發生。[63]

根據本·厄爾(Ben Earle)2003年的研究,儘管勛伯格受到專家的崇敬,並在大學課程中被傳授給「數代學生」,但他並不受大眾喜愛。儘管進行了超過四十年的推廣,並出版了「專門向非專業觀眾解釋這些困難曲目的書籍」,但「現在可以放心地說,試圖推廣這類音樂的努力(尤其是在英國)已經失敗了。」[64]

在勛伯格同代作曲家、同樣具有開創性的作曲家德彪西的2018年的傳記中,斯蒂芬·沃爾什對「一個創作藝術家無法既激進又受歡迎」的觀點提出了質疑。沃爾什得出結論:「勛伯格可能是現代歷史上第一個『偉大』的作曲家,他的音樂在他出生近一個半世紀後仍未進入標準曲目。」[65]

托馬斯·曼的小說《浮士德博士》

[編輯]托馬斯·曼的小說《浮士德博士》(1947年)的主人公阿德里安·萊韋屈恩是一位作曲家,他使用的十二音技法與勛伯格的創新相似。勛伯格對此感到不滿,並在該小說發表後與曼展開了一次書信往來。[66]

萊韋屈恩可能是以尼采為原型,他將自己的靈魂賣給了魔鬼。作家肖恩·奧布萊恩評論說,《浮士德博士》在希特勒的陰影下誕生,記述了納粹主義的興起,但它與政治歷史的關係是間接的。[67]

個性和音樂外的興趣

[編輯]勛伯格是能力頗高的畫家,他的作品與弗蘭茨·馬爾克和瓦西里·康定斯基[68]的作品一起展出,他們是表現主義團體青騎士的成員。[69]他三分之二的畫作都在1908年至1910年期間創作,其中包括65幅油畫。[70]

他對豪帕龍·卡西迪系列電影很感興趣,保羅·布勒(Paul Buhle)和大衛·瓦格納(David Wagner)將這歸功於這些電影的左翼編劇——鑑於勛伯格稱自己是從「資產階級」轉變而來的君主主義者,這個說法有些奇怪。[71]

參考文獻

[編輯]腳註

[編輯]- ^ 「《政治、宗教和文化利益周刊》(德語:Wochenschrift für politische, religiöse und Cultur-Interessen)刊登了通告《來自布拉格的保琳·納霍德小姐與來自普雷斯堡的塞繆爾·勛伯格的婚禮》。這些信息與宗教社區發布的公告不符:1872年3月17日,12時30分,塞繆爾·勛伯格,來自塞切尼的商人,亞伯拉罕先生和特麗西婭女士的兒子,出生於1838年9月15日,住址為塔博爾街4號;保琳·納霍德,來自普雷斯堡,約瑟夫先生和卡羅琳娜女士的女兒,出生於1843年3月8日,住址為塔博爾街4號。宣布姻緣並代表出席的是普雷斯堡的代表,日期是1872年3月2日。」

引用

[編輯]- ^ Berg 2013.

- ^ Anon. 2008.

- ^ Helm 2006–2017.

- ^ Beaumont 2000,第87頁.

- ^ Boss 2013,第118頁.

- ^ Stuckenschmidt 1977,第103頁.

- ^ Schoenberg 1975,第136頁.

- ^ Marquis Who's Who n.d.

- ^ 9.0 9.1 Neighbour 2001.

- ^ 10.0 10.1 Stuckenschmidt 1977,第96頁.

- ^ Hailey 1993,第55–57頁.

- ^ Schoenberg 1975,第104頁.

- ^ Lebrecht 2001.

- ^ Ross 2007,第60頁.

- ^ Rosen 1975,第65頁.

- ^ Rosen 1996,第66頁.

- ^ Schoenberg 1967.

- ^ Stein 1987,第100頁.

- ^ quoted in Strimple (2005,第22頁)

- ^ Silverman 2010,第223頁.

- ^ Shoaf 1992,第64頁.

- ^ MacDonald 2008,第216頁.

- ^ Auner 1999,第85頁.

- ^ Brown, Kellie D. The sound of hope: Music as solace, resistance and salvation during the holocaust and world war II. McFarland. 2020: 16. ISBN 978-1-4766-7056-0.

- ^ Friedrich 1986,第31頁.

- ^ UCLA Department of Music 2008.

- ^ University of Southern California Thornton School of Music 2008.

- ^ Crawford 2009,第116頁.

- ^ Feisst 2011,第6頁.

- ^ Laskin 2008.

- ^ MacDonald 2008,第79頁.

- ^ Schoenberg 1975,第514頁.

- ^ Watkins 2010,第114頁.

- ^ Slonimsky, Kuhn, and McIntire 2001.

- ^ Foss 1951,第401頁.

- ^ Ross 2007,第45頁.

- ^ Plush 1996.

- ^ Marcus 2016,第188頁.

- ^ Greenberg 2019.

- ^ quoted in Lebrecht (1985,第294頁)

- ^ Nuria Schoenberg-Nono, quoted in Lebrecht (1985,第295頁)

- ^ Stuckenschmidt 1977,第520頁.

- ^ Stuckenschmidt 1977,第521頁.

- ^ McCoy 1999,第15頁.

- ^ Leeuw 2005,第154–55頁.

- ^ Leeuw 2005,第155–57頁.

- ^ Haimo 1990,第4頁.

- ^ Schoenberg 1984,第218頁.

- ^ Stuckenschmidt 1977,第277頁.

- ^ Haimo 1990,第41頁.

- ^ Rosen 1996,第4頁.

- ^ Stuckenschmidt 1977,第184頁.

- ^ Stuckenschmidt 1977,第185頁.

- ^ Haimo 1990,第2–3頁.

- ^ Schonberg 1970,第503頁.

- ^ Lewis n.d.

- ^ Anon. 2013.

- ^ Ross 2007,第156頁.

- ^ Taruskin 2004,第7頁.

- ^ Taruskin 2004,第10頁.

- ^ Taruskin 2004,第12頁.

- ^ Small 1977,第25頁.

- ^ Cook 1998,第46頁.

- ^ Earle 2003,第643頁.

- ^ Walsh 2018,第321–22頁.

- ^ E. R. Schoenberg 2018,第109–149頁.

- ^ O'Brien 2009.

- ^ Stuckenschmidt 1977,第142頁.

- ^ Kallir, Jane (1984), Arnold Schoenberg's Vienna, "focus[es] on the paintings, which form the central chapter" of the book (p. 11).

- ^ Kallir 1984, p. 40.

- ^ Stuckenschmidt 1977,第551–552頁.

來源

[編輯]- Anon. New German Archive Focuses on Music Silenced by the Nazis. Deutsche Welle. 29 February 2008 [29 October 2020]. (原始內容存檔於2023-07-11).

- Anon. 2013. "Max Deutsch Conducts Arnold Schonberg" (原文如此) ArkivMusic: The Source for Classical Music (accessed 27 December 2015).

- Auner, Joseph H. 1999. "Schoenberg and His Public in 1930: The Six Pieces For Male Chorus, Op. 35". In Schoenberg and His World, edited by Walter Frisch, 85–125. Bard Music Festival Series. Princeton: Princeton University Press. ISBN 978-0-691-04860-4 (cloth); ISBN 978-0-691-04861-1 (pbk).

- Beaumont, Antony. 2000. Zemlinsky. London: Faber and Faber. ISBN 978-0-571-16983-2 Ithaca: Cornell University Press. ISBN 978-0-8014-3803-5

- Berg, Marita. The Nazis' take on 'Degenerate Music'. Deutsche Welle. 24 May 2013 [23 October 2020]. (原始內容存檔於2023-07-11).

- Boss, Jack. 2013. Mahler's Musical Idea: A Schenkerian-Schoenbergian Analysis of the Adagio from Symphony No. 10 (accessed 7 September 2019).

- Cook, Nicholas. 1998. Music: A Very Short Introduction. Oxford and New York: Oxford University Press. ISBN 978-0-19-285340-0

- Crawford, Dorothy L. 2009. A Windfall of Musicians: Hitler's Émigrés and Exiles in Southern California. New Haven and London: Yale University Press. ISBN 978-0-300-15548-8

- Earle, Ben. 2003. "Taste, Power and Trying to Understand Op. 36: British Attempts to Popularize Schoenberg". Music & Letters 84, no. 4: 608–43.

- Feisst, Sabine. 2011. Schoenberg's New World: The American Years. Oxford and New York: Oxford University Press. ISBN 978-0-19-537238-0

- Friedrich, Otto. 1986. City of Nets: A Portrait of Hollywood in 1940's (原文如此). New York: Harper & Row. ISBN 978-0-06-015626-8 Reprinted, Berkeley and Los Angeles: University of California Press. ISBN 978-0-520-20949-7

- Foss, Hubert. 1951. "Schoenberg, 1874–1951" The Musical Times 92, no. 1 (September): 401–403.

- Greenberg, Robert. Music History Monday: Lotte Lehmann. robertgreenbergmusic.com. 26 August 2019 [11 February 2020]. (原始內容存檔於7 February 2020).

- Hailey, Christopher. 1993. Franz Schreker, 1878–1934: A Cultural Biography. Cambridge and New York: Cambridge University Press. ISBN 978-0-521-39255-6

- Haimo, Ethan. 1990. Schoenberg's Serial Odyssey: The Evolution of his Twelve-Tone Method, 1914–1928. Oxford [England]: Clarendon Press; New York: Oxford University Press ISBN 978-0-19-315260-1

- Helm, Paul. 2006–2017. "Arnold Schoenberg". 52composers.com (accessed 24 June 2018).[來源可靠?]

- Laskin, David. 2008. When Weimar Luminaries Went West Coast. The New York Times (3 October 2008).

- Lebrecht, Norman. 1985. The Book of Musical Anecdotes. New York: Simon & Schuster; London: Sphere Books. ISBN 978-0-02-918710-4

- Lebrecht, Norman. 2001. "Why We're Still Afraid of Schoenberg". The Lebrecht Weekly (8 July).

- Leeuw, Ton de. 2005. Music of the Twentieth Century: A Study of Its Elements and Structure, translated from the Dutch by Stephen Taylor. Amsterdam: Amsterdam University Press. ISBN 978-90-5356-765-4 Translation of Muziek van de twintigste eeuw: een onderzoek naar haar elementen en structuur. Utrecht: Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V., 1964. Third impression, Utrecht: Bohn, Scheltema & Holkema, 1977. ISBN 978-90-313-0244-4

- Lewis, Uncle Dave. n.d. "Review of Rheinland-Pfalz Staatsphilharmonie, Frank Strobel: Max Deutsch: Der Schatz". AllMusic Review. allmusic.com. Retrieved 26 December 2015.

- McCoy, Marilyn. 1999. "A Schoenberg Chronology". In Schoenberg and His World, edited by Walter Frisch, 1–15. Bard Music Festival Series. Princeton: Princeton University Press. ISBN 978-0-691-04860-4 (cloth); ISBN 978-0-691-04861-1 (pbk).

- MacDonald, Malcolm. 2008. Schoenberg, second, revised edition. The Master Musicians Series. Oxford and New York: Oxford University Press. ISBN 978-0-19-517201-0; ISBN 978-0-19-803840-5

- Marcus, Kenneth H. 2016. Schoenberg and Hollywood Modernism. Cambridge: Cambridge University Press. ISBN 978-1-107-06499-7

- Marquis Who's Who. n.d. (Who Was Who in America, Volume III {1951–1960}). (accessed 4 October 2012).[需要完整來源]

- Neighbour, O[liver] W. 2001. "Schoenberg [Schönberg], Arnold (Franz Walter)". The New Grove Dictionary of Music and Musicians, second edition, edited by Stanley Sadie and John Tyrrell. London: Macmillan Publishers.

- Sean O'Brien, "Book of a Lifetime: Doktor Faustus, by Thomas Mann". Independent (28 August).

- Plush, Vincent. 1996. "They Could Have Been Ours", ABC Radio 24 Hours (January).

- Rosen, Charles. 1975. Arnold Schoenberg. New York: Viking Press. ISBN 978-0-670-13316-1 (pbk) ISBN 978-0-670-01986-1 (cloth). Reprinted 1996, with a new preface. Chicago: University of Chicago Press. ISBN 978-0-226-72643-4

- Ross, Alex. 2007. The Rest Is Noise: Listening to the Twentieth Century. New York: Farrar, Straus and Giroux, ISBN 978-0-374-24939-7

- Schoenberg, Arnold. 1964. Arnold Schoenberg Letters, selected and edited by Erwin Stein, translated from the original German by Eithne Wilkins and Ernst Kaiser. London: Faber. Paperback reprint, Berkeley: University of California Press, 1987. ISBN 978-0-520-06009-8

- Schoenberg, Arnold. 1967. Fundamentals of Musical Composition. Edited by Gerald Strang, with an introduction by Leonard Stein. New York: St. Martin's Press. Reprinted 1985, London: Faber and Faber. ISBN 978-0-571-09276-5

- Schoenberg, Arnold. 1975. Style and Idea: Selected Writings of Arnold Schoenberg. Edited by Leonard Stein, with translations by Leo Black. New York: St. Martins Press; London: Faber & Faber. ISBN 978-0-520-05294-9 Expanded from the 1950 Philosophical Library (New York) publication edited by Dika Newlin. The volume carries the note "Several of the essays ... were originally written in German (translated by Dika Newlin)" in both editions.

- Schoenberg, Arnold. 1984. Style and Idea: Selected Writings, translated by Leo Black. Berkeley: California University Press.

- Schonberg, Harold C. 1970. The Lives of the Great Composers. New York: W. W. Norton. ISBN 978-0-393-02146-2 (Revised ed., New York: W. W. Norton, 1980. ISBN 978-0-393-01302-3 Third ed. New York: W.W. Norton, 1997. ISBN 978-0-393-03857-6).

- Schoenberg, E. Randol. 2018. Doctor Faustus Dossier, The: Arnold Schoenberg, Thomas Mann and Their Contemporaries, 1930–1951. ISBN 978-0-520-29683-1 University of California Press.

- Shoaf, R. Wayne. 1992. "Satellite Collections in the Archive of the Arnold Schoenberg Institute". Journal of the Arnold Schoenberg Institute 15, no. 1 (June): 9–110.

- Silverman, Kenneth. 2010. Begin Again: A Biography of John Cage. New York: Alfred A. Knopf, Toronto: Random House. ISBN 978-1-4000-4437-5 Reprinted, Evanston, IL: Northwestern University Press, 2012.

- Nicolas Slonimsky, Nicolas, Laura Kuhn, and Dennis McIntire. 2001. "Schoenberg (originally, Schönberg), Arnold (Franz Walter)." Baker's Biographical Dictionary of Musicians, eighth edition, edited by Nicolas Slonimsky and Laura Kuhn. Six volumes. New York: Schirmer Books. ISBN 978-0-02-865571-0

- Small, Christopher. 1977. Schoenberg. Novello Short Biographies. Sevenoaks, Kent: Novello.

- Stein, Erwin (ed.). 1987. Arnold Schoenberg: Letters, translated by Eithne Wilkins and Ernst Kaiser. Berkeley and Los Angeles: University of California Press. ISBN 978-0-520-06009-8 (Reprint of Schoenberg (1964).)

- Strimple, Nick. 2005. Choral Music in the Twentieth Century. Portland, Oregon & Cambridge, UK: Amadeus. ISBN 978-1-57467-122-3

- Stuckenschmidt, Hans Heinz. 1977. Schoenberg: His Life, World and Work, translated from the German by Humphrey Searle. New York: Schirmer Books.

- Taruskin, Richard. The poietic fallacy. The Musical Times. Spring 2004, 145 (1886): 7–34. JSTOR 4149092. doi:10.2307/4149092. (Reissued in The Danger of Music and Other Anti-Utopian Essays. Berkeley and Los Angeles: University of California Press, 2007, pp. 301–329. ISBN 978-0-520-94279-0).

- UCLA Department of Music. 2008. "Facilities and Maintenance" (accessed 1 December 2008).

- University of Southern California Thornton School of Music. 2008. "Performance Halls and Studios" (accessed 1 December 2008).

- Walsh, Stephen. 2018. Debussy: A Painter in Sound. London: Faber and Faber Limited ISBN 978-0-571-33016-4; New York: Alfred A. Knopf ISBN 978-1-5247-3192-2

- Watkins, Glenn. 2010. The Gesualdo Hex: Music, Myth, and Memory. New York: W. W. Norton & Company. ISBN 978-0-393-07102-3

進一步閱讀

[編輯]- Adorno, Theodor. 1967. Prisms, translated from the German by Samuel and Shierry Weber London: Spearman; Cambridge, Massachusetts: MIT Press.

- Anon. 2002. "Arnold Schönberg and His God". Vienna: Arnold Schönberg Center (accessed 1 December 2008).

- Anon. 1997–2013. "'Degenerate' Music (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館)". In A Teacher's Guide to the Holocaust. The Florida Center for Instructional Technology, College of Education, University of South Florida (accessed 16 June 2014).

- Auner, Joseph. 1993. A Schoenberg Reader. New Haven: Yale University Press. ISBN 978-0-300-09540-1

- Bailey, Walter B. "For the serious listeners who swear neither at nor by Schoenberg": Music Criticism, the Great War, and the Dawning of a New Attitude Toward Schoenberg and Ultra-Modern Music in New York City. The Journal of Musicology. Spring 2015, 32 (2): 279–322. JSTOR 10.1525/jm.2015.32.2.279. doi:10.1525/jm.2015.32.2.279.

- Berry, Mark. 2019. Arnold Schoenberg. London: Reaktion Books.

- Boulez, Pierre. 1991. "Schoenberg is Dead" (1952). In his Stocktakings from an Apprenticeship, collected and presented by Paule Thévenin, translated by Stephen Walsh, with an introduction by Robert Piencikowski, 209–14. Oxford: Clarendon Press; New York: Oxford University Press. ISBN 978-0-19-311210-0

- Brand, Julianne, Christopher Hailey, and Donald Harris (editors). 1987. The Berg-Schoenberg Correspondence: Selected Letters. New York, London: W. W. Norton and Company. ISBN 978-0-393-01919-3

- Buhle, Paul, and David Wagner. 2002. Radical Hollywood: The Untold Story Behind America's Favorite Movies. New York: The New Press. ISBN 978-1-56584-819-1

- Clausen, Detlev. 2008. Theodor W. Adorno: One Last Genius, translated by Rodney Livingstone. Cambridge: Harvard University Press. ISBN 978-0-674-02618-6

- Byron, Avior. 2006. "The Test Pressings of Schoenberg Conducting Pierrot lunaire: Sprechstimme Reconsidered". Music Theory Online 12, no. 1 (February).

- Cohen, Mitchell, "A Dissonant Schoenberg in Berlin and Paris," "Jewish Review of Books," April 2016.

- da Costa Meyer, Esther. 2003. "Schoenberg's Echo: The Composer as Painter". In Schoenberg, Kandinsky, and the Blue Rider, edited by Fred Wasserman and Esther da Costa Meyer, foreword by Joan Rosenbaum, preface by Christian Meyer. London and New York: Scala. ISBN 978-1-85759-312-9

- Everdell, William R. 1998 The First Moderns: Profiles in the Origins of Twentieth-Century Thought. Chicago: University of Chicago Press.

- Eybl, Martin. 2004. Die Befreiung des Augenblicks: Schönbergs Skandalkonzerte von 1907 und 1908: eine Dokumentation. Wiener Veröffentlichungen zur Musikgeschichte 4. Vienna, Cologne, Weimar: Böhlau. ISBN 978-3-205-77103-6

- Floirat, Bernard. 2001. Les Fonctions structurelles de l'harmonie d'Arnold Schoenberg (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館). Eska, Musurgia. ISBN 978-2-7472-0209-1

- Frisch, Walter (ed.). 1999. Schoenberg and His World. Bard Music Festival Series. Princeton: Princeton University Press. ISBN 978-0-691-04860-4 (cloth); ISBN 978-0-691-04861-1 (pbk).

- Genette, Gérard. 1997. Immanence and Transcendence, translated by G. M. Goshgarian. Ithaca: Cornell University Press. ISBN 978-0-8014-8272-4

- Gur, Golan. 2009. "Arnold Schoenberg and the Ideology of Progress in Twentieth-Century Musical Thinking (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館)". Search: Journal for New Music and Culture 5 (Summer). Online journal (Accessed 17 October 2011).

- Greissle-Schönberg, Arnold, and Nancy Bogen. [n.d.] Arnold Schönberg's European Family (e-book). The Lark Ascending, Inc. (accessed 2 May 2010)

- Hyde, Martha M. 1982. Schoenberg's Twelve-Tone Harmony: The Suite Op. 29 and the Compositional Sketches. Studies in Musicology, series edited by George Buelow. Ann Arbor: UMI Research Press. ISBN 978-0-8357-1512-6

- Kandinsky, Wassily. 2000. "Arnold Schönberg als Maler/Arnold Schönberg as Painter". Journal of the Arnold Schönberg Center, no. 1:131–76.

- Mahler, Alma. 1960. Mein Leben, with a foreword by Willy Haas. Frankfurt am Main: S. Fischer, My Life, My Loves: The Memoirs of Alma Mahler, St. Martin's Griffin (1958) Paperback ISBN 978-0-312-02540-3

- Mailman, Joshua Banks. Schoenberg's Chordal Experimentalism Revealed through Representational Hierarchy Association (RHA), Contour Motives, and Binary State Switching. Music Theory Spectrum. September 2015, 37 (2): 224–252. doi:10.1093/mts/mtv015.

- Orenstein, Arbie. 1975. Ravel: Man and Musician. London: Columbia University Press.

- Payne, Anthony. Schoenberg. Oxford Studies of Composers. London: Oxford University Press. 1968. OCLC 915854222.

- Petropoulos, Jonathan. 2014. Artists Under Hitler. New Haven and London: Yale University Press. ISBN 978-0-300-19747-1

- Ringer, Alexander. 1990. "Arnold Schoenberg: The Composer as Jew". Oxford: Clarendon Press; New York: Oxford University Press. ISBN 978-0-19-315466-7

- Rollet, Philippe (ed.). 2010. Arnold Schönberg: Visions et regards, with a preface by Frédéric Chambert and Alain Mousseigne. Montreuil-sous-Bois: Liénart. ISBN 978-2-35906-028-7

- Schoenberg, Arnold. 1922. Harmonielehre, third edition. Vienna: Universal Edition. (Originally published 1911). Translation by Roy E. Carter, based on the third edition, as Theory of Harmony. Berkeley, Los Angeles: University of California Press, 1978. ISBN 978-0-520-04945-1

- Schoenberg, Arnold. 1959. Structural Functions of Harmony. Translated by Leonard Stein. London: Williams and Norgate; Revised edition, New York, London: W. W. Norton 1969. ISBN 978-0-393-00478-6

- Shawn, Allen. 2002. Arnold Schoenberg's Journey. New York: Farrar Straus and Giroux. ISBN 978-0-374-10590-7

- Stegemann, Benedikt. 2013. Theory of Tonality: Theoretical Studies. Wilhelmshaven: Noetzel. ISBN 978-3-7959-0963-5

- Weiss, Adolph. 1932. "The Lyceum of Schonberg", Modern Music 9, no. 3 (March–April): 99–107.

- Wright, James K. 2007. Schoenberg, Wittgenstein, and the Vienna Circle. Bern: Verlag Peter Lang. ISBN 978-3-03911-287-6

- Wright, James and Alan Gillmor (eds.). 2009. Schoenberg's Chamber Music, Schoenberg's World. New York: Pendragon Press. ISBN 978-1-57647-130-2

外部連結

[編輯]- 阿諾德·勛伯格的免費樂譜,由國際樂譜典藏計劃提供

- 維也納阿諾德·勛伯格中心 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館)

- 國會圖書館的1900年至1951年的勛伯格檔案錄音 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館)

- 勛伯格:用聲音連接兩座大陸 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館),奧地利媒體庫和阿諾德·勛伯格中心合作的網絡展覽

- 互聯網檔案館上的錄音

- 阿諾德·勛伯格和他的上帝,阿諾德·勛伯格中心2002年5月3日至9月13日的展覽