狄克崔西 (電影)

| 狄克崔西 Dick Tracy | |

|---|---|

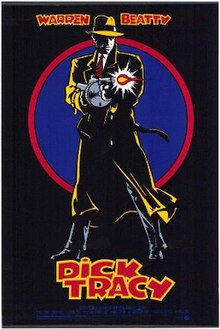

電影海報 | |

| 基本資料 | |

| 導演 | 華倫·比提 |

| 監製 | 華倫·比提 |

| 編劇 | 吉姆·卡什 小傑克·艾普斯 |

| 原著 | 《狄克崔西》 切斯特·古爾德作品 |

| 主演 | 華倫·比提 麥當娜 |

| 配樂 | 丹尼·艾夫曼(配樂) 史蒂芬·松德海姆(歌曲) |

| 攝影 | 維托里奧·斯托拉羅 |

| 剪輯 | 理查德·馬克斯 |

| 製片商 | 試金石影業 穆赫蘭製片公司 |

| 片長 | 105分鐘[1] |

| 產地 | 美國 |

| 語言 | 英語 |

| 上映及發行 | |

| 上映日期 |

|

| 發行商 | 華特迪士尼電影工作室 |

| 預算 | 4600萬美元[3] |

| 票房 | 1.62億美元(全球) |

| 各地片名 | |

| 中國大陸 | 至尊神探 |

| 香港 | 至尊神探 |

| 臺灣 | 狄克崔西[2] |

《狄克崔西》(英語:Dick Tracy)是一部1990年上映的美國動作電影,根據切斯特·古爾德創作的同名連載漫畫小說改編。華倫·比提擔任導演、製片人並出演男主角,其他主演演員包括艾爾·帕西諾、麥當娜、達斯汀·霍夫曼、查爾斯·德恩、威廉·弗西斯、格倫妮·海德利、保羅·索維諾、迪克·范·戴克和查理·科斯莫。

電影的開發始於1980年代初,湯姆·曼凱維茲獲指派編寫劇本,之後再由因《壯志凌雲》成名的吉姆·卡什和小傑克·艾普斯作進一步修整。導演人選也經過了史蒂文·斯皮爾伯格、約翰·蘭迪斯、沃爾特·希爾、理查德·本傑明最終敲定了比提。丹尼·艾夫曼為電影譜寫配樂,史蒂芬·松德海姆則創作了多首歌曲。

《狄克崔西》於1990年上映並獲得了褒貶不一的評論,但在票房和電影獎項評選上總體較為成功,在第63屆奧斯卡金像獎角逐中獲得了7項提名,最終有3項獲獎:原創歌曲、化妝和藝術指導。影片獲得成功後曾計劃拍攝續集,但由於版權上的爭議和曠日持久的法律訴訟,至今仍然沒有宣布續集的拍攝計劃。

劇情[編輯]

一個流浪街頭的頑童(查理·科斯莫飾)意外目睹兩個黑社會殺手「平頭」(威廉·弗西斯飾)和「發癢」(艾德·歐羅斯飾)對另一幫正在非法賭博的黑社會分子展開了一場屠殺,有5人被殺。這兩人都是城裡的黑社會組織頭目「大男孩」艾爾方斯·卡普萊斯的手下,他的犯罪集團正在大張旗鼓地搶奪整個城市中的小企業和店鋪。兩個殺手並沒有發現這個小鬼頭,他因此逃過一劫,離開現場後,他又開始小偷小摸,但卻被城裡警察局的迪克·特雷西探長抓了個現行,特雷西問他叫什麼名字,他自稱就叫「小鬼」。

與此同時,大男孩脅迫城裡一家「里茲夜總會」的老闆利普斯·曼利斯(保羅·索維諾飾)簽訂協議將夜總會轉讓給自己,然後就殘忍地殺死了他並且霸占了他的女友,夜總會誘惑而撩人的歌手布瑞絲勒斯·瑪奧妮(麥當娜飾)。曼利斯被報失蹤後,特雷西審問了大男孩的三個手下「平頭」、「發癢」和曼伯斯(達斯汀·霍夫曼飾),然後到俱樂部中以謀殺曼利斯的罪名逮捕了大男孩。作為唯一證人的瑪奧妮卻並沒有提供證詞,反而試圖勾引自己一眼看上了的這位探長,由於沒有證據,所以大男孩也很快就被釋放了,他的下一步是打算把城裡的其他犯罪組織的頭目都集中到自己控制之下。其中有一位拒絕聽他指揮,結果剛出門就被放置在自己車上的炸彈炸死。跟蹤前來的迪克·特雷西發現了大男孩與眾匪首的會面並試圖監聽,第二天,大男孩及其黨羽綁架了特雷西並試圖收買他,遭到嚴辭拒絕後,惱羞成怒的大男孩把他綁在一個即將爆炸的鍋爐旁並揚長而去,不過特雷西幸運地被「小鬼」所救。

特雷西再次找到瑪奧妮,希望她同意做證來扳倒大男孩,但她卻表示除非特雷西願意和她在一起才會做證,特雷西雖然也覺得很受吸引,但還是拒絕了。之後他帶領手下一起對里茲夜總會進行了一進突擊檢查,雖然表面看來什麼證據都沒找到,行動失敗了,但實際上他只是在給手下打掩護,讓其可以進入夜總會後面的辦公室內安裝竊聽器,從而事先得知大男孩的犯罪計劃以做出相應對策。這個計劃一開始很順利,大男孩的「生意」大受打擊,但不幸的是,他之後發現了竊聽器並決定放出假消息將特雷西引到一個倉庫中取其性命,結果雙方展開了一場激烈的交火。就在特雷西的處境越來越不利時,一位戴面具的神秘人現身救了他一命,大男孩也因此大發雷霆。之後瑪奧妮來到特雷西的公寓再次試圖勾引他,特雷西經受不住誘惑而在她吻自己時並沒有阻止。可這時崔西女友苔絲正好來到門前看到了這一幕,傷心地離開了城裡,不過最終她還是改變了主意回來,但卻被那位神秘人綁架。特雷西也被迷暈後落到其手中,並被陷害謀殺了地區檢察官約翰·弗萊徹(迪克·范·戴克飾),法官哈伯(弗蘭克·坎帕尼拉飾)為此將他關進了監獄且不得保釋。

驚喜地發現特雷西自己進了監獄後,大男孩得意忘形地復出了,卻沒想到自己也被陷害綁架了苔絲。特雷西在新年前夜被同事從獄中救出後,決心前去營救苔絲,給自己起了個新名字叫「小迪克·特雷西」的「小鬼」也決心要幫上忙。一行人趕到大男孩的夜總會,槍戰中其手下已經全部被警方擊倒,大男孩拋棄了自己的人手帶上人質倉皇逃命,卻被神秘人和特雷西追上,絕望的大男孩朝神秘人開了槍,憤怒的特雷西一把將他推入了吊橋的齒輪中取了他的性命,然後走到神秘人跟前揭開了其臉上的面具,卻驚訝地發現面具下的臉居然是瑪奧妮。她臨死前仍最後一次吻了特雷西。一切真相大白後,特雷西也救回了苔絲,之後正準備求婚時突然又得知發生了一起搶劫案,於是他和「小迪克·特雷西」馬上上車朝案發地點趕去。

演員[編輯]

- 主要角色

- 華倫·比提 飾 迪克·特雷西,一位方下巴,身穿黃色大衣頭戴軟呢帽的探長,他一心致力於徹底打垮這個城市中的黑社會組織。由於工作上表現突出,特雷西還很快會升任警察局長,但是他打心眼兒里瞧不起這份「坐辦公室的工作」;

- 艾爾·帕西諾 飾 「大男孩」艾爾方斯·卡普萊斯,城市中所有犯罪組織的大頭目,也是片中的頭號大反派。雖然他涉嫌多起嚴重犯罪事件,但由於從未被特雷西抓過現行,也沒有證人敢出庭作證因此一直逍遙法外;

- 麥當娜 飾 布瑞絲勒斯·瑪奧妮(Breathless Mahoney),「里茲夜總會」的一位想將特雷西從女友身邊勾走的女藝人,她也是大男孩多起犯罪行為唯一的證人;

- 格倫妮·海德利 飾 苔絲·圖哈特(Tess Trueheart,意譯則為「真心苔絲」),迪克·特雷西的女友,一直試圖說服他享受人生,順便也娶了自己;

- 查理·科斯莫 飾 「小鬼」,一個流浪街頭骨瘦如柴的孩子,為了生存而不得不在垃圾堆中找食物,特雷西和苔絲收留了他。

- 執法部門

- 西摩·卡塞爾 飾 山姆·卡勤(Sam Catchem),特雷西的副手;

- 邁克爾·J·波拉德 飾 巴格·貝利(Bug Bailey),監控專家;

- 查爾斯·德恩 飾 警察局長布蘭登;

- 迪克·范·戴克 飾 地區檢察官約翰·弗萊徹;

- 弗蘭克·坎帕尼拉 飾 哈伯法官。

- 黑幫分子

- 達斯汀·霍夫曼 飾 曼伯斯(Mumbles),大男孩的一個說話特別快的黨羽;

- 威廉·弗西斯 飾 「平頭」,大男孩的頭號殺手,他最顯著的特點就是四四方方的額頭和與之匹配的髮型;

- 艾德·歐羅斯 飾 「發癢」,大男孩的另一個殺手,通常與「平頭」一起行動;

- 保羅·索維諾 飾 利普斯·曼利斯(Lips Manlis),里茲夜總會的老闆,大男孩脅迫他簽字轉讓夜總會後殺死了他;

- 詹姆斯·凱恩 飾 史帕德·斯帕東尼(Spud Spaldoni),一位拒絕聽命於大男孩的犯罪頭目,被大男孩手下安放在他車上的炸彈炸死。

發展[編輯]

華倫·比提早在1975年就有了將《狄克崔西》拍成電影的想法,當時邁克爾·拉夫林擁有電影改編版權,不過由於數次向好萊塢電影公司兜售未果,他將版權轉讓給了另一家公司。1977年,弗羅伊德·慕特魯克斯和阿特·林森又從該公司買下了版權[4]。1980年,聯合藝術家公司對這一項目產生了投資的興趣,因連續兩部《超人》系列電影成名的湯姆·曼凱維奇也在進行編寫本片劇本的談判。但由於《狄克崔西》原漫畫小說作者切斯特·古爾德堅持要進行嚴格的財務和藝術控制,這場交易最終告吹[5]。

同年,慕特魯克斯和林森將項目帶到了派拉蒙電影公司,後者開始安排劇本編寫工作,並邀史蒂文·斯皮爾伯格執導,還請環球影業共同注資。環球則建議也可以考慮約翰·蘭迪斯來執導,並希望由克林特·伊斯特伍德出演男主角,還委聘了吉姆·卡什和小傑克·艾普斯來撰寫劇本。艾普斯表示之前曾與環球有過幾次失敗的合作,但由於約翰·蘭迪斯對《狄克崔西》很有興趣,所以才請了他和卡什來編寫[6]:51。蘭迪斯要求兩人按1930年的紙漿雜誌風格來行文,並將圍繞「大男孩」作為核心反派人物來編撰。為了研究,艾普斯閱讀了從1930至1957年的每一期《狄克崔西》漫畫小說,兩人一起寫下兩份腳本交給蘭迪斯。當時創作《狄克崔西》漫畫小說的麥克斯·阿蘭·科林斯讀到其中一份後表示:「糟透了,其中唯一的優點就是30年代的背景設定和一大堆的壞蛋,但這個故事實在太單薄了,而且也讓人感到很不自在」[6]:51。

除了比提和伊斯特伍德外,電影公司還曾考慮由哈里森·福特、理查德·基爾、梅爾·吉布森和湯姆·塞立克出演男主角[6]:53-54。不過在1982年7月23日,蘭迪斯執導的電影《陰陽魔界》片場發生了一起嚴重的直升機事故,3名演員因此喪生,其中兩位分別是6歲和7歲的孩子[7][8],他也為此離開了《狄克崔西》項目[6]:51。沃爾特·希爾和喬·西爾沃隨後加入並分別擔任導演和製片人。卡什和艾普斯重新寫了另一稿劇本,希爾則聯繫了華倫·比提來主演。前期準備工作已進入搭建場景階段時,電影的拍攝卻陷入了僵局。比提作為一個原漫畫小說的粉絲[6]:52,希望影片能夠以相似風格向1930年代的漫畫小說致敬,但希爾則打算把電影拍得更為暴力和真實[4]。有報道還指出比提要求500萬美元片酬再加電影票房收入的15%分成,對此環球影業無法接受[6]:52。

希爾和比提退出後,派拉蒙公司開始開發由理查德·本傑明執導的低成本電影項目。卡什和希爾則繼續改寫劇本,但環球影業還是覺得不滿意,電影版權於1985年又一次易手。不過比提之後決定親自買下《狄克崔西》的電影版權以及卡什和艾普斯的劇本,之後電影項目以比提一人出任導演、製片人兼主演而重新啟動[6]:52。他還曾考慮請馬丁·西科塞斯來執導[9]但還是改變了主意。對此他表示,「我之前從沒想過要親自執導這部電影,但最終和我導演其它的電影一樣,真事到臨頭我還是做了。因為這樣比起再另找個人把我經歷過的重新走一遍要簡單多了」[6]:52。

比提之前執導的電影《赤色分子》為他贏得了第54屆奧斯卡最佳導演獎[10]和一片讚譽[11][12][13],但該片的票房表現一般,而且比提也有拍起片來揮霍無度的名聲[14],因此打算投資的迪士尼公司很不放心[6]:52。於是比提與公司達成書面協議,《狄克崔西》拍攝過程中出現的預算超支都將直接影響其薪酬[15]。多次與比提合作的波·戈爾德曼對劇本作了大幅度修改,但他的名字卻沒有列入編劇名單中[4]。

1988年,迪士尼為電影項目開了綠燈,但要求比提必須把預算控制在2500萬美元內[4],這個數字自電影開拍後就有了提高,很快就增加到了3000萬美元[16]並最終達到4700萬美元。迪士尼公司還另外花掉了5400萬美元用來進行宣傳和推廣,這令整部電影的成本達到了1億零100萬美元。迪士尼、試金石影業、比提自己的穆赫蘭製片公司以及另一家製片公司都對影片進行了投資[3]。

製作[編輯]

演員[編輯]

艾爾·帕西諾是導演心中「大男孩」一角的第一選擇,不過他也考慮過請羅伯特·德尼羅來出演[17]。麥當娜當時正與比提交往,她希望可以出演瑪奧妮一角,但是比提則打算避免裙帶關係的風言風語,結果,麥當娜出演的片酬僅35000美元[4]。辛·楊聲稱她因為拒絕了華倫·比提的性要求而失去了出演苔絲·圖哈特一角的機會(最終由格倫妮·海德利出演)。而在1989年的一次陳述中比提表示:「找辛·楊來出演這個角色是我的一個失誤,對此我感覺糟透了」[18]。

拍攝[編輯]

《狄克崔西》的主體拍攝工作開始於1989年2月2日[6]:55,導演原打算在芝加哥進行拍攝,但藝術指導理查德·賽爾伯特相信在加利福尼亞州的環球影城攝影棚和外景地進行拍攝的效果會更好[19][6]:55。其它的拍攝工作則在華納兄弟公司位於伯班克的工作室進行[20]。拍攝過程中一共搭建了53個內景和25個外景,身為一個完美主義者的比提經常在每一個鏡頭中都包含數十處置景[6]:55。

電影拍攝同時,迪士尼與麥克斯·阿蘭·科林斯對於劇本的改編問題出現了衝突,公司拒絕了他的手稿,科林斯則認為自己「每天花11個小時來進行改寫」並且「修正了其中大量情節漏洞」的這些努力沒有得到應有的重視[6]:55。不過在比提的堅持下,最終柯林斯所寫的部分內容還是拍進了電影中,從而修補了劇情上的缺陷。另外在後期製作過程還將他寫的一些台詞通過配音加入到影片中。整部電影的主體拍攝工作於1989年5月完成[6]:55。

設計[編輯]

華倫·比提打算將《狄克崔西》中出現的顏色限制在7種,其中主要是紅色、綠色、黃色和藍色,讓電影也有漫畫小說的感覺,並且每一種顏色自始至終深淺明暗度都保持一致。他手下的設計團隊包括藝術指導理查德·賽爾伯特,內部裝飾瑞克·辛普森、攝影師維托里奧·斯托拉羅、視覺效果總監邁克洋·羅伊德(Michael Lloyd)和哈里森·艾倫肖,假肢化妝設計師小約翰·卡格里昂和道格·德克斯勒,以及服裝設計師米蓮娜·卡農妮奧[21]。他們的主要目標就是要儘可能與1930年的原著漫畫風格類似[22]。

對攝影師來說,限定使用的幾種顏色是最大的挑戰。「這都不是那類觀眾們已經習慣看到的顏色」,斯托拉羅指出,「這些顏色非常鮮艷、飽和而戲劇化。漫畫藝術通常採用非常簡單,甚至原始的構思和情感……其中還經常採用一些小插圖來表現情節。所以我們試着完全不去移動攝影機,讓所有的元素都保持在鏡頭所能拍攝到的範圍內」[6]:53-54。而在接景方面,艾倫肖和羅伊德製作了超過57幅玻璃版畫,並通過光學打印機將現場操作和光學接景相結合,來製作片中「小鬼」在一輛飛馳的火車前衝撞的短暫鏡頭。這裡一共只鋪設了46米的真實軌道,而火車也只是個61厘米長的比例模型,鏡頭周圍的火車站場都是通過接景實現的[19]。

服裝設計師卡農妮奧推薦了卡格里昂和德克斯勒負責本片的假股化妝設計工作,他們曾在弗朗西斯·福特·科波拉執導的《棉花俱樂部》中合作過。片中絕大多數反派角色的化妝設計是直接從古爾德創作的漫畫中取材的[23],只有艾爾·帕西諾扮演的大男孩是個例外,他對自己角色的化妝設計提出了更改[19],這也最終導致其角色的化妝時間長達3個半小時[24]。

音樂[編輯]

基於《蝙蝠俠》商業上的巨大成功,華倫·比提請來作曲家丹尼·艾夫曼為本片譜寫配樂,艾夫曼表示,「《狄克崔西》有這樣一種與《蝙蝠俠》完全不同的獨特品質,它給出了一個很不可思議的非現實感」[25]。比提還請來了史蒂芬·松德海姆為電影創作了5首歌曲,分別是《Sooner or Later》、《More》、《Live Alone and Like It》、《Back in Business》和《What Can You Lose?》。其中前兩首由麥當娜演出,《What Can You Lose?》則是她和曼迪·帕廷金的合唱。梅爾·托爾梅演唱了《Live Alone and Like It》,《Back in Business》則由詹尼斯·西格爾等3位歌手一起演出[26]。《Sooner or Later》之後獲得了第63屆奧斯卡最佳原創歌曲獎。

《狄克崔西》是第一部使用了數字音頻的電影[6]:59-60。在1990年12月接受《紐約時報》採訪時,艾夫曼對電影製作過程中越來越趨向於使用電子合成音效和配音技術的現象提出了批評。「我對現今電影中使用的配樂和配音感到厭惡,電影音樂本是一種藝術,但杜比立體聲讓它的價值暴跌。立體聲的確可以讓管弦樂聽起來更洪亮、美妙和廣闊,但它也能讓聲音效果聽起來大上好幾倍,這標誌着音效超越音樂時代的開始」[27]。

營銷[編輯]

1989年《蝙蝠俠》的大獲成功令迪士尼公司決定模仿其營銷活動,即基於高概念的推廣方式。這包括麥當勞的一項搭配銷售宣傳和華倫·比提參加電視節目《20/20》接受芭芭拉·沃爾特斯的採訪。比提對此表示,「我覺得媒體對推廣和統計數字的痴迷很有一種反文化的感覺。」為了像向年紀較小的少年兒童宣傳這部電影,迪士尼公司還增加了新的《兔子羅傑》動畫短片和兩個特別製作的電視廣告,這些內容都是以電影中的「小鬼」為核心創作的。迪士尼總計投放了多達28個廣告[4]。彩星玩具公司則生產了14種《狄克崔西》玩偶[28]。

麥當娜主動提出在她的金髮雄心演唱會中推廣這部電影[4]。1990年6月電影正式上映前,迪士尼已經在華特迪士尼世界度假區和迪士尼樂園使用艾夫曼和松德海姆的曲目推出《狄克崔西》舞台劇演出。《紐約時報》在1990年6月22日的一篇報道中寫道,迪士尼的商店「除了與(狄克·)崔西有關的商品外啥也不賣」[29]。麥克斯·阿蘭·科林斯在1988年時就創作了電影的改編小說,當時電影還沒有真正開拍。對此他表示,「我一想到會有別的什麼人來寫一本《狄克崔西》小說就覺得可恨。」經過與迪士尼的大量爭議後[6]:53-54,小說一共發行了7種不同的印刷版本[26]並在1990年5月發行[30],並在電影上映前就售出了近100萬本[26]。卡爾·貝克還根據電影改編發行了另一本彩圖小說[6]:59-60。

電視上,《狄克崔西秀》(The Dick Tracy Show)也開始重播來配合電影的上映,不過洛杉磯和紐約的電視台因為遭到亞裔和拉美裔團體對節目中角色的一些描繪表示抗議,因而不得不對一些內容進行了剪輯[31][32]。這些引發爭議的角色包含一個不會發R音的亞洲人,和一個愛瞌睡的西班牙人[33]。

反響[編輯]

發行[編輯]

《狄克崔西》在佛羅里達州的華特迪士尼世界度假區舉行了首映式[4],招待3000名記者入場[34],並於1990年6月15日開始在全美2332家電影院上映,首周入賬2254萬美元[35],是1990年上映首周票房第三高的電影[36]。最後其在美國本土的總票房為1億零374萬美元,海外發行收入5900萬美元,全球總票房為1億6274萬美元[35]。在1990年的美國電影中名列第9位[36],全球則名列第12位[37]。

雖然迪士尼公司對電影首周的票房感到滿意[26],但公司總裁傑弗里·卡岑伯格對其之後的表現有些失望。他表示《狄克崔西》的整個製作、宣傳等耗資約一億美元,因此1.6億的總票房並不是那麼理想[38],迪士尼公司一開始抱有的是電影能像1989年的《蝙蝠俠》一樣賣座的期望[26]。截止1997年,《狄克崔西》在錄像帶出租上的又已經入賬了6061萬美元[39]。

評論分析[編輯]

根據爛蕃茄上收集的45篇專業評論文章,其中29篇給出「新鮮」的正面評價,「新鮮度」為64%。其中的共識性評價寫道:「《狄克崔西》是一部時尚、獨特而且技術上無可挑剔的作品,但其最終還是陷入了一場矯揉造作的掙扎之中」[40]。羅傑·艾伯特稱讚了電影在藝術指導、接景和假肢化妝多個方面的出色表現,認為電影有着完美的懷舊基調,他在文章中寫道:「《狄克崔西》是我在銀幕上看到過最有遠見同時又最具原創性的作品」[41]。《紐約時報》的文森特·坎拜評論道:《狄克崔西》幾乎擁有一場盛會所需要的一切:一堆大牌明星、史蒂芬·松德海姆的歌曲、所有用錢能買到的技術或是巫術手段,以及一個精彩的劇本[42]。《娛樂周刊》的歐文·格萊伯曼給出了褒貶不一的評價,但對麥當娜的表演表示讚賞,他總結認為「《狄克崔西》作出了切實的努力,但最後還是有點愚蠢,我希望能看到裡面多一些有血有肉的內容,少一點花俏的色彩」[43]。

不過,《華盛頓郵報》的德森·湯姆森對電影做出了非常負面的評價,他批評了迪士尼的市場推廣活動以及影片本身:「《狄克崔西》是好萊塢對自己所有錯誤進行的又一次年度慶祝」[44],《滾石》的彼得·崔維斯則指出已經52歲的華倫·比提對這麼個角色來說實在是有點太老了。他還發現了本片與《蝙蝠俠》的類似之處,都涉及到「一個獨來獨往的英雄,一個奇形怪狀的惡棍,一個金髮尤物,一套適銷對路的流行配樂和全力出擊的銷售活動。」然後他表示,「但《蝙蝠俠》中有些別的東西,觀眾可以看到人物的複雜性和心理上的深度。《狄克崔西》則流於表面的輝煌。雖然影片在視覺上的確很豐富,但感情上卻是一無所有」[45]。

雖然麥克斯·阿蘭·科林斯與迪士尼在電影的改編小說上存在衝突,但他還是對這部電影給出了正面的評價。他讚揚比提請來了一個精心設計的團隊,並將電影中的顏色限制在有限的幾種內。他也對比提的表演和片中人物的化妝形象設計感到滿意,松德海姆的歌曲更是錦上添花。不過他同樣認為電影還是犧牲了故事情節來追求視覺上的刺激[6]:59-60。

榮譽[編輯]

在第63屆奧斯卡金像獎角逐中,《狄克崔西》共計獲得了7項提名,最終獲得了藝術指導、化妝和原創歌曲3座獎項[46],另外4項提名分別是男配角、攝影、服裝設計和音效[47],是截止2013年獲奧斯卡獎數量最多的漫畫改編電影,2008年的《黑暗騎士》以獲獎兩項緊隨其後[48]。電影還得到了美國電影攝影師協會和英國電影攝影師協會的共同肯定[49][50],並在第44屆英國電影學院獎中獲得男配角(艾爾·帕西諾)、視覺特技、化妝、服裝設計、藝術指導、剪輯、音效7項提名,最終拿下了化妝和藝術指導獎[51]。在第48屆金球獎角逐中,本片獲得了最佳影片(音樂劇/喜劇類)、電影男配角(艾爾·帕西諾)和兩項原創歌曲共計4項提名,不過最終都沒有獲獎[52]。此外,本片還獲得了一座土星獎最佳化妝獎,另有最佳奇幻電影、男主角(華倫·比提)、女主角(麥當娜)、男配角(艾爾·帕西諾)和最佳青年演員5項提名[53],譜寫電影譜樂的丹尼·艾夫曼和史蒂芬·松德海姆也獲得了艾美獎提名[54]。2003年,美國影藝協會進行了AFI百年電影史百大銀幕英雄與惡魔的評選,本片中的迪克·特雷西一角獲得了英雄榜的提名[55]。

家用媒體發行[編輯]

1990年12月19日,《狄克崔西》發行了VHS錄像帶,DVD於2000年首度在歐洲發行,但美國本土則延遲到了2002年4月2日,其中沒有任何特別花絮內容。網上曾有傳言美國版DVD發行後不久華倫·比提計劃發行導演剪輯版,其中會有至少10分鐘的加長內容[56]。

2012年12月11日電影發行了藍光影碟,其中也沒有包含任何特別花絮內容[57]。

續集和法律問題[編輯]

迪士尼原希望《狄克崔西》成為像《印第安納·瓊斯》那樣成功的系列電影,但由於票房不及預期,公司中止了原來的計劃[3]。並且執行製片人阿特·林森和弗羅伊德·慕特魯克斯還在影片上映後不久將華倫·比提告上法庭,聲稱他們參與影片所應分得的利潤被拖欠了[6]:59-60。

比提於1985年從一家名為Tribune的媒體服務公司買下了將《狄克崔西》拍成電影或電視的版權[58]並與迪士尼公司接洽,後者於1988年買下了股權。據比提所說,2002年,Tribune公司打算收回版權並通知迪士尼公司,但沒有經過1985年簽訂的協議中所列明的程序[59]。比提表示他對續集有「一個很好的方案」[60],認為Tribune公司違反了多個通知上的程序,給電影版權「蒙上了陰影」[60]而且讓他從商業上不可能再拍攝一部續集[60]。比提還曾於2004年聯繫該公司試圖解決這一情況,但對方表示他們已經符合了收回版權的的條件[58]。

2005年5月,完全沒有打算要製作續集的迪士尼公司拒絕了Tribune公司的要求,將大部分版權交給了比提[61]。同月,比提向位於洛杉磯的加利福尼亞州高等法院起訴Tribune公司要求三千萬美元的賠償。他的律師表示在1985年的協議中對方特別同意了由比提拍攝另外一部《狄克崔西》電影,但他們刻意地忽視了這一點。律師還說:「Tribune是一家強大的公司,他們以為自己可以想欺負誰就欺負誰,這回他們可找錯人了[60]。」

Tribune公司相信這一局面很快就可以解決[62],他們對此非常自信,甚至直接開始開發了一部《狄克崔西》真人電視劇集。這個節目有與《超人前傳》類似的現代設定。他們還表示節目收視看好,很有希望會再拍電影[58]。不過,2005年8月,法院的一項判決掃清了比提司法起訴的障礙[61],2006年4月的聆訊法院沒有作出判決[63],但到了同年7月,洛杉磯的一位法官判決案件進入庭審,Tribune公司要求中止訴訟的請求被駁回[64],雙方的法律大戰由此全面展開[65]。

2009年3月,Tribune公司根據聯邦破產法宣布破產,其律師開始宣稱公司擁有《狄克崔西》系列電影和電視的版權。認為華倫·比提的行為是不正當的[65]。比提的律師則對此回應道,一家破產的公司居然提起這樣的騷擾訴訟,「他們應該為自己感到羞恥」[65]。

2011年3月25日,美國聯邦地區法院法官迪恩·D·普里格森同意了比提進行簡易判決的請求並判其勝訴。2011年6月,比提確認自己打算為《狄克崔西》拍攝一部續集,但拒絕提供細節。他說:「我準備再拍一部,(但)我覺得在開拍前談論一部電影是一件很蠢愚的事,我不想這麼做……」當被問起具體拍攝時間時,比提表示暫時還不能確定[56]。

2016年4月,比提在出席CinemaCon時再度提到製作續集的可能性[66]。

參考資料[編輯]

- ^ Dick Tracy (PG). British Board of Film Classification. 1990-07-02 [2016-11-22]. (原始內容存檔於2016-11-23).

- ^ 2.0 2.1 上檔影片 西片 狄克崔西(普). 民生報. 1990-08-03: 第12版 (中文(臺灣)).

- ^ 3.0 3.1 3.2 James B. Stewart. DisneyWar. New York City: Simon & Schuster. 2005: 111-115. ISBN 0-684-80993-1.

- ^ 4.0 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 David Ansen; Pamela Abramson. Tracymania. Newsweek. 1990-06-25 [2009-04-20]. (原始內容存檔於2009-06-18).

- ^ Daniel Dickholtz. Steel Dreams: Interview With Tom Mankiewicz. Starlog. 1998-12: 53–57.

- ^ 6.00 6.01 6.02 6.03 6.04 6.05 6.06 6.07 6.08 6.09 6.10 6.11 6.12 6.13 6.14 6.15 6.16 6.17 6.18 6.19 David Hughes. Dick Tracy. Comic Book Movies. London: Virgin Books. 2003. ISBN 0-7535-0767-6.

- ^ Twilight Zone Accident. (原始內容存檔於2013-07-15).

- ^ Noe, Denise. The Twilight Zone Tragedy. Crime Library. [2011-02-09]. (原始內容存檔於2009-01-22).

- ^ Staff. Martin Scorsese to direct Dick Tracy. The Comics Journal. July 1985: 20–22.

- ^ The 54th Academy Awards (1982) Nominees and Winners. oscars.org. (原始內容存檔於2011-07-06).

- ^ Reds, Movie Reviews. Rotten Tomatoes. [2012-03-09]. (原始內容存檔於2012-02-26).

- ^ American Film Institute. AFI Crowns Top 10 Films in 10 Classic Genres. ComingSoon.net. 2008-06-17 [2008-06-18]. (原始內容存檔於2013-10-12).

- ^ Top 10 Epic. American Film Institute. [2008-06-18]. (原始內容存檔於2008-06-19).

- ^ Reds, Box Office Information. The Numbers. [2012-03-09]. (原始內容存檔於2012-07-27).

- ^ Staff. Big Shot. Empire. 1990-7.

- ^ John Greenwald; Richard Natale; Janice C. Simpson. Shooting The Works Lights! Camera! Money!. Time. 1990-05-21 [2009-04-20]. (原始內容存檔於2010-11-26).

- ^ David S. Cohen. Al Pacino tackles each role like a novice. Variety. 2007-06-06 [2009-04-20]. (原始內容存檔於2012-10-20).

- ^ Lew Irwin. Young Slams Lecherous Beatty. Internet Movie Database. 2004-07-22 [2009-04-20]. (原始內容存檔於2005-11-02).

- ^ 19.0 19.1 19.2 Staff. Strip Show: The Comic Book Look of Dick Tracy. Entertainment Weekly. 1990-06-15 [2009-04-21]. (原始內容存檔於2009-07-06).

- ^ Larry Richter. A Soviet Film Re-creates History, But It Makes History in Hollywood. The New York Times. 1990-08-13.

- ^ Dick Tracy (1990) - Full cast and crew. IMDb. [2013-05-19]. (原始內容存檔於2015-01-10).

- ^ Kathleen Beckett-Young. The Movie's Creators Used the Strip To Tease. The New York Times. 1990-06-10.

- ^ Anne Thompson. Making up is hard to do. Entertainment Weekly. 1990-07-06 [2009-04-21]. (原始內容存檔於2009-04-25).

- ^ Richard Corliss'; Elizabeth L. Bland. Extra!. Time. 1990-06-18 [2009-04-20]. (原始內容存檔於2009-06-19).

- ^ Staff. The Elfman Cometh. Entertainment Weekly. 1990-02-23 [2009-04-20]. (原始內容存檔於2008-01-07).

- ^ 26.0 26.1 26.2 26.3 26.4 David Hughes. Dick Tracy. Comic Book Movies. London: Virgin Books. 2003: 56-58. ISBN 0-7535-0767-6.

- ^ Larry Richter. Batman? Bartman? Darkman? Elfman. The New York Times. 1990-12-09.

- ^ Carol Lawson. Magic and Money: Show and Sell at Toy Fair. The New York Times. 1990-02-15.

- ^ Richard W. Stevenson. A Real Blockbuster, Or Merely a Smash?. The New York Times. 1990-06-22.

- ^ Dick Tracy (Mass Market Paperback). Amazon.com. [2009-04-20]. (原始內容存檔於2022-04-15).

- ^ Lynne Heffley; Robert Smaus. Disney's KCAL Comes Under Fire. Los Angeles Times. 1990-07-05 [2010-12-09]. (原始內容存檔於2010-12-11).

- ^ Benjamin Svetkey. News & Notes. Entertainment Weekly. 1990-07-27 [2007-12-19]. (原始內容存檔於2008-09-05).

- ^ 涉及種族歧視 “狄克崔西’遭停播. 民生報. 1990-07-10: 第9版 (中文(臺灣)).

- ^ 新片 狄克崔西 上映前積極造勢. 民生報. 1990-06-04: 第9版 (中文(臺灣)).

- ^ 35.0 35.1 Dick Tracy. Box Office Mojo. [2009-04-20]. (原始內容存檔於2009-04-28).

- ^ 36.0 36.1 1990 Domestic Grosses. Box Office Mojo. [2009-04-20]. (原始內容存檔於2006-12-06).

- ^ 1990 Worldwide Grosses. Box Office Mojo. [2009-04-20]. (原始內容存檔於2009-04-26).

- ^ Larry Richter. Hollywood Abuzz Over Cost Memo. The New York Times. 1991-02-02.

- ^ Staff. Rental champs: Rate of return. Variety. 1997-12-16 [2009-04-20]. (原始內容存檔於2012-01-22).

- ^ Dick Tracy. Rotten Tomatoes. [2010-04-29]. (原始內容存檔於2010-02-27).

- ^ Roger Ebert. Dick Tracy. Chicago Sun-Times. 1990-06-15 [2009-04-23]. (原始內容存檔於2008-12-26).

- ^ Vincent Canby. A Cartoon Square Comes to Life In 'Dick Tracy'. The New York Times. 1990-06-15.

- ^ Owen Gleiberman. Movie Review: Dick Tracy. Entertainment Weekly. 1994-06-15 [2009-04-23]. (原始內容存檔於2009-04-21).

- ^ Desson Thomson. Dick Tracy. The Washington Post. 1990-06-15 [2009-04-23]. (原始內容存檔於2012-11-03).

- ^ Peter Travers. Dick Tracy. Rolling Stone. 1990-07-12 [2011-03-10]. (原始內容存檔於2011-01-28).

- ^ The 63rd Academy Awards (1991) Nominees and Winners. oscars.org. [2011-08-01]. (原始內容存檔於2011-07-06).

- ^ 1990 (63) Academy Awards. Academy of Motion Picture Arts and Sciences. [2009-04-27].[失效連結]

- ^ The 80th Academy Awards (2008) Nominees and Winners. oscars.org. [2011-11-22]. (原始內容存檔於2013-10-14).

- ^ Storaro focus of ASC honor (Fee required). Hollywood Reporter. 2000-09-28 [2010-04-29].

- ^ Movies (Fee required). Rocky Mountain News. 1990-08-17 [2010-04-29]. (原始內容存檔於2011-06-09).

- ^ BAFTA Awards Search BAFTA Awards. British Academy of Film and Television Arts. [2013-05-15]. (原始內容存檔於2015-07-10).

- ^ Dick Tracy. Hollywood Foreign Press Association. [2013-05-15]. (原始內容存檔於2008-10-11).

- ^ Past Saturn Awards. Saturn Awards.org. [2013-05-15]. (原始內容存檔於2014-02-02).

- ^ A List of Nominations for the 33rd Annual Grammy Awards (Fee required). Philadelphia Inquirer. 1991-01-11 [2010-04-29]. (原始內容存檔於2011-06-09).

- ^ AFI's 100 Years...100 Heroes and Villains Nominees (PDF). [2013-05-15]. (原始內容存檔 (PDF)於2011-08-07).

- ^ 56.0 56.1 Warren Beatty Speaks from The Hero Complex Fest! Dick Tracy coming to Blu-Ray! A sequel is in the works!. Ain't It Cool News. 2011-06-10 [2013-05-15]. (原始內容存檔於2011-06-12).

- ^ Dick Tracy Blu-ray. Blu-ray.com. [2013-05-15]. (原始內容存檔於2012-10-31).

- ^ 58.0 58.1 58.2 Michael Fleming. Outlaw, Tribune team for Tracy. Variety. 2005-05-16 [2009-04-27]. (原始內容存檔於2012-10-26).

- ^ Lew Irwin. Beatty Wins First Round in 'Dick Tracy' Battle. Internet Movie Database. 2005-08-12 [2009-04-27]. (原始內容存檔於2006-04-28).

- ^ 60.0 60.1 60.2 60.3 Staff. Warren Beatty sues Tribune over Dick Tracy. USA Today. 2005-05-17 [2009-04-27]. (原始內容存檔於2009-03-28).

- ^ 61.0 61.1 David S. Cohen. 'Tracy' star makes case. Variety. 2005-08-10 [2009-04-27]. (原始內容存檔於2012-10-26).

- ^ Michael Fleming. Tracy walks; Beatty balks. Variety. 2005-05-22 [2009-04-27]. (原始內容存檔於2012-10-26).

- ^ Staff. No Ruling in Beatty Lawsuit over Dick Tracy Rights. Fox News. 2006-04-04 [2009-04-27]. (原始內容存檔於2009-03-28).

- ^ Stax. Beatty Still Following Dick. IGN. 2006-07-19 [2009-04-27]. (原始內容存檔於2009-03-26).

- ^ 65.0 65.1 65.2 Tribune Company Tries To Secure Rights To Dick Tracy. The New York Times. Associated Press. 2009-03-21.

- ^ Rainey, James. Warren Beatty Eyeing ‘Dick Tracy’ Sequel, Howard Hughes Movie Gets Release Date. Variety. 2016-04-13 [2019-09-14]. (原始內容存檔於2019-11-22).

擴展閱讀[編輯]

- Mike Bonifer. Dick Tracy: The Making of the Movie. New York City: Bantam Books. June 1990. ISBN 0-553-34900-7.

- David Hughes. Dick Tracy. Comic Book Movies. London: Virgin Books. 2003. ISBN 0-7535-0767-6.

- James B. Stewart. DisneyWar. New York City: Simon & Schuster. 2005. ISBN 0-684-80993-1.

- Max Allan Collins. Dick Tracy. Novelization of the film. Bantam Books. May 1990. ISBN 978-0-553-28528-4.

外部連結[編輯]

- 互聯網電影數據庫(IMDb)上《迪克·特雷西》的資料(英文)

- AllMovie上《迪克·特雷西》的資料(英文)

- 豆瓣電影上《迪克·特雷西》的資料 (簡體中文)

- 爛番茄上《迪克·特雷西》的資料(英文)

- Box Office Mojo上《迪克·特雷西》的資料(英文)